小产业夯实群众致富根基

近年来,桑柘镇紧紧围绕贫困群众持续增收这条主线,按照“因地制宜,突出特色,典型带动,整村推进”的总体思路,以特色种植、规模养殖、劳务产业为重点大力发展脱贫产业,把“输血”逐步转化为“造血”,为群众持续稳定增收脱贫奠定长效基础,逐步走出了一条脱贫致富的新路子。

中国彭水网(融媒体记者 赵 勇 任 会)近年来,桑柘镇紧紧围绕贫困群众持续增收这条主线,按照“因地制宜,突出特色,典型带动,整村推进”的总体思路,以特色种植、规模养殖、劳务产业为重点大力发展脱贫产业,把“输血”逐步转化为“造血”,为群众持续稳定增收脱贫奠定长效基础,逐步走出了一条脱贫致富的新路子。

羊肚菌

撑起“致富伞”

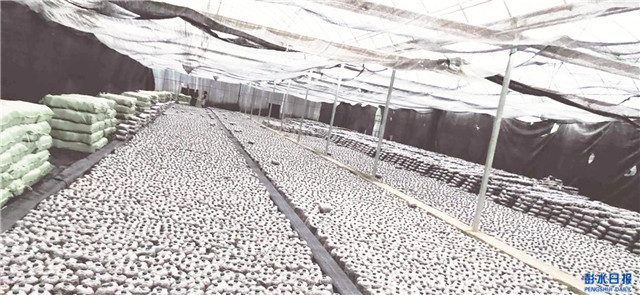

近段时间,正值羊肚菌菌袋制作时节,彭水波仔果蔬种植专业合作社正在组织村民制作营养袋。

彭水波仔果蔬种植专业合作社是桑柘镇当地返乡创业青年豆儒波2016年成立的,主要从事羊肚菌菌种生产、羊肚菌技术服务、羊肚菌的种植加工及销售。

“多年的打拼,终于有了收获。”豆儒波说,从2011年返乡创业种植食用菌,经过不断的探索,借助国家好政策的扶持,成立专业合作社后,打造种植基地,建设加工房。如今,合作社已经成功申请了“蚩尤菌主”品牌商标,由单一的菌种生产、羊肚菌种植向产、供、销等多元化发展。

“合作社目前着重于强化技术,提供多种合作模式,带动周边更多群众增收。”豆儒波说,合作社现正着手建设食用菌标准生产设施,将致力于食用菌、蔬菜标准加工,重点采用线上模式发展。通过“公司+合作社+农户+网络直播”的模式,形成以生产、加工、销售等一体化全产业链企业。

“这段时间用工量大,每天都有20多名村民在合作社务工。”豆儒波说,合作社要制作1000亩以上的羊肚菌菌包,菌包制作、拌料、接种、灭菌、田间栽培等工作,带动了周边38户180多人就近务工,让村民在家门口就近务工。

羊肚菌种植基地。

马铃薯

种出大名堂

王云松是桑柘镇青浦社区居民,今年,他通过种植马铃薯,实现了纯收入20多万元。

“长久以来,我们这里一直有种植马铃薯的习惯,但是都没有将其进行规模种植,属于自给自足。”王云松说,多年来一直从事马铃薯种植技术钻研,积累了丰富的马铃薯种植经验,看到了冬种马铃薯是农业增收的好路子,于是便下了决心种植马铃薯。

2014年,王云松成立了彭水县禹睿坚果种植合作社,带动当地村民规模化种植马铃薯。为提高农户的种植技术,王云松组织,农户参加各种技术培训,提高种植技术。

“种植马铃薯,预防晚疫病很重要。”王云松说,长久以来,部分农户在种植马铃薯的过程中,普遍缺乏对晚疫病的危害性认识和防治知识,当马铃薯发生晚疫病时,不重视,防治不及时,造成薯苗过早枯炎,减产减收入,甚至亏本。

“第一年的种植就创造了不错的效益,大大增加了我的信心。”王云松说,在产业见效后,他便开始规模化种植,随着规模的扩大,参与的群众也越来越多。

2019年冬,王云松引进了多个优良马铃薯品种,利用当地闲置的水田,种植100多亩马铃薯,获得纯利5万多元,经济效益非常可观。2020年,种植面积500多亩,纯收入20万多元。同时,他还带动当地15户农户种植马铃薯200多亩,把小小的马铃薯种成了富民的产业。

马铃薯获得大丰收。

小粉条

做强大产业

天刚亮,白龙村村民刘恩行的农家小院就热闹起来。

露天灶台上沸水翻滚,一根根晶莹剔透的粉条从热锅中捞出,均匀地晾晒在竹竿上,七八个村民围着灶台有说有笑地干着活儿,忙而有序。

这是刘恩行的粉条加工厂的日常景象。刘恩行从事苕粉生产10余年,随着生产经验的提升,生产规模不断扩大,2011年5月,他成立了重庆铭滔农业发展有限公司,主要从事淀粉及淀粉制品制造,红苕粉就是他们的主打产品。

刘恩行的粉条加工企业年产量高达30吨,总产值60万元,年原材料淀粉使用量40吨。企业不仅解决了当地每年红薯的销路难题,更带动了周边贫困户种植红薯,同时解决了附近村民的就业问题。随着公司越做越大,影响力也有了,当地人称“刘粉条”。

2018年,为了让优质生态红苕粉卖出好价钱,刘恩行又在规模、品牌和效益上做文章,在当地党委、政府的支持下,刘恩行开始琢磨在网络上进行销售,让桑柘的“刘粉条”远销全国各地。

“粉条销路好了,我们的日子也跟着好了起来。”大量的红薯需求让粉条制作工人不断增多,不仅让当地薯农在家门口就能将红薯卖出好价钱,还能让更多村民在家门口务工,增加收入。

如今,在企业的带动下,桑柘镇不少村民的房前屋后都晾着雪白的苕粉,农家小院粉香四溢,生产、出售苕粉成为村民当前的头等大事。“我们把小小粉条,打造成为了富民的致富大产业。”桑柘镇相关负责人表示。

村民在包装粉条。