彭水:乡村振兴路上的“苗乡味”与“国际范”

重庆彭水网(首席记者 赵 勇)彭水位于重庆市东南部,处武陵山区,居乌江下游,是重庆市唯一以苗族为主,全国苗族聚居人口最多的少数民族自治县,是重庆的苗乡,中国的苗乡,世界的苗乡。

近年来,彭水依托自身“生态、民族、文化”的优势,坚持以乡村振兴统揽新发展阶段“三农”工作,对标落实千万亩高标准农田改造提升、千亿级生态特色产业培育、千万农民增收致富促进、千个宜居宜业和美乡村示范创建“四千行动”,加快建设宜居宜业和美乡村。

在中央外办的协调推动和指导下,彭水不断加强对外交流合作。在2023重庆“一带一路”陆海联动发展论坛上,彭水苗族土家族自治县与泰国、老挝、柬埔寨、坦桑尼亚、哈萨克斯坦五家国外智库签订乡村振兴建设交流互鉴友好合作框架协议,形成“一县联五国”国际交流格局。

如今的彭水,乡村振兴按下“快进键”,一幅产业兴、农村美、农民富的美丽画卷正在徐徐展开,正朝着浓浓的“苗乡味”与“国际范”的乡村振兴新图景迈进。

“山歌不唱不开怀哟……”唱着山歌,歌颂美好生活,这是苗乡人民对当下美好幸福生活的内心表达。

民族要复兴,乡村必振兴。

近年来,彭水依托自身“生态、民族、文化”的优势,坚持以乡村振兴统揽新发展阶段“三农”工作,不断提升群众的获得感与幸福感。特别是彭水作为乡村振兴国际合作示范点以来,乡村振兴“苗乡味”充分彰显、“国际范”日益浓厚,一幅幅新的乡村图景正在彭水大地徐徐展开。

“苗乡牌”产品

走出深山俏销海外

走进润溪乡莲花寺村布福娜种植基地,一块块用汉语和英语双语写成的简介让人疑惑。一个建在深山里的中药材种植基地,也玩“洋气”?

面对记者的疑惑,基地负责人熊刚说:“你看看我们这个牌子,可不是故弄玄虚哟。”顺着熊刚手指的方向,只见一块用汉、英双语写成的牌子:“布福娜种植基地——乡村振兴国际合作示范点”映入眼帘。

“我们的布福娜面膜,已经远销韩国等国家和地区。”熊刚说,2016年,企业在润溪乡打造布福娜种植基地。目前已建成2000亩核心种植区和育苗基地,完善了初加工中心和精深加工厂。

“我们扎根武陵山,走向全世界的目标更加坚定。”熊刚说,布福娜种植基地成为国际合作示范点,这为对接更多的国内外科研机构。目前,企业正在与来自东南亚各国的专家对接,联合开展布福娜组织培养、无性繁育、精深加工等方面的研究。有了更多的国际合作,熊刚对全产业链发展布福娜产业更有了信心。

油菜水稻轮作基地。

在彭水,还有很多像布福娜这样的“苗乡牌”产品畅销海内外。比如独具彭水特色的晶丝苕粉,因其品质好、口感佳,被很多消费者称为“苕粉中的贵族”。

晾晒晶丝苕粉。

目前,彭水红薯种植面积30万亩,红薯核心基地乡镇16个,种植大户46家。培育了生产加工主体32家,其中市级龙头企业2家,薯条生产企业1家,薯干生产企业1家,年加工红薯15.8万吨,红薯全产业链年收入达10亿元。

一丝晶丝苕粉,不仅是一个富民的产业,更让深处武陵山深处的彭水,架起了沟通世界的桥梁。每年从彭水销往阿联酋、迪拜等“一带一路”沿线国家和地区的晶丝苕粉达数百吨。

彭水晶丝苕粉这张“苗乡品牌”,已经成为了全国名特优新农产品。2014年“彭水晶丝苕粉”获得地理标志证明商标;2019年“郁山晶丝苕粉制作技艺”入选重庆市第六批非物质文化遗产;2023年“彭水晶丝苕粉”入选全国名特优新农产品名录,如今产品驰名国内,远销海外。

苗乡好风光

引来四面八方客

近日,在摩围山景区,2023武陵山国际森林音乐季在这里激情上演。

摩围山飞云口日出。

来自俄罗斯的欧洲凯特斯歌舞团、厦门爱乐乐团和武陵山区的原生态歌手相聚在一起,用音乐为观众和游客们献上一场沉浸式、体验式的音乐、舞蹈艺术视听盛宴。

一曲曲《20th Century Fox Fanfare》《爱的致意》《父亲的草原母亲的河》《木偶之歌》《世界苗乡胜天堂》等世界经典名曲、歌剧、电影音乐、古典名曲、交响舞蹈、苗乡特色歌曲,将晚会融汇而成了国际歌舞盛会。

玩“国际范”,对于在紧邻摩围山黄地峡巴渝民俗点开办农家乐的村民田仁刚来说,早已是司空见惯。

“你看我们的路标,都有很多种语言,就是方便国外客人认识。”田仁刚说,这几年前来住民宿、休闲旅游的国外游客很多。“很多外国游客,也很喜欢我们农家菜,喜欢这里空气和森林。外国游客一年比一年多。”

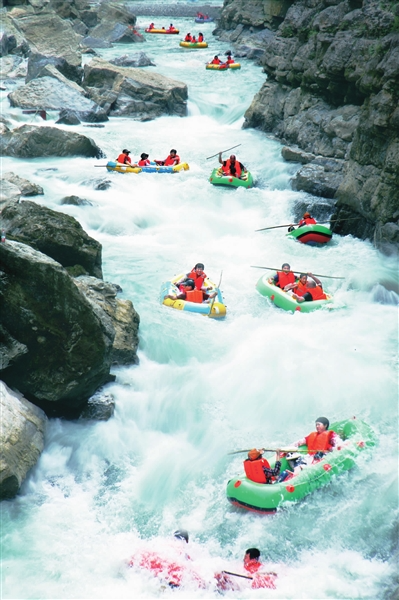

阿依河激情漂流。

据县文化旅游委数据统计,每年到彭水的境外游客突破20万人。这得益于彭水独具特色苗乡好风光和多彩的苗族文化、独特的盐丹文化、悠久的黔中文化、丰富的红色文化和典型的乌江文化。同时,也得益于各级党委政府持续不断的推介宣传彭水。比如,连续举办十二届“中国·乌江苗族踩花山节”“中国·彭水水上运动大赛”,连续承办七届“渝东南生态民族旅游文化节”,等等,彭水知名度美誉度得到不断的提升。

近年来,彭水不断深入推动文旅、农旅、城旅融合发展,持续做好苗食、苗绣、苗艺、苗歌、苗舞、苗医、苗药、苗寨、苗城“九苗”和食养、药养、康养“三养”文章,累计创建阿依河1个国家5A级旅游景区,乌江画廊、蚩尤九黎城、摩围山3个国家4A级旅游景区,泉水渔都、罗家坨苗寨、周家寨、阿依林海4个国家3A级旅游景区和摩围山1个市级旅游度假区,连续五年入选“全国县域旅游综合实力百强县”。

依山傍水周家寨民居。

今年1至10月,彭水接待各类游客2128.6万人次、旅游综合收入110.2亿元,分别增长64.7%、65.9%,其中过夜游客297.3万人次,增长26.9%,带动3万农民吃上“旅游饭”。

最炫民族风

乡村振兴融入国际范

摩围山下,乌江岸边,一间古色古香的苗绣工坊里,李绍玉飞针走线,指导学员绣制作品。

针针苗绣传真情。

李绍玉是苗族人,8岁开始学习苗绣。她说,苗族没有自己的文字,主要靠当地妇女手把手相传的苗族刺绣记载历史文化。而以彭水普子坝苗绣为代表的彭水苗绣又被称为彭水苗族历史文化、民族风情的“活化石”,被誉为“穿在身上的无字史书”。

李绍玉已经是重庆市第五批非物质文化遗产“彭水苗绣”代表性传承人。在2021年,她还荣获了“中国纺织非遗苗绣推广大使”的称号。

如何将苗家刺绣出民族风与国际范?李绍玉说,对于她而言,这是一份责任,更是一份初心和坚守。目前,企业开发出一批批符合现代人审美的服装、围巾、手绢、摆件等产品,不仅在国内市场很受欢迎,还远销俄罗斯、南非等国家和地区。

彭水历史悠久,从蚩尤九黎部落到郁山采盐炼丹以来,古老的盐丹经济,在彭水郁江、乌江流域孕育出了苗族文化、盐丹文化、黔中文化、乌江文化。历史上,白居易、李白、孟郊、刘禹锡等写下“摩围山下色,明月峡中声”“山水千万绕,中有君子行”“常说摩围似灵鹫,却将山屐上丹梯”等名句,特别是黄庭坚在此创作了大量诗词和书法作品,更是留下了书法名篇《砥柱铭》。

“全县建成非遗传承基地13个,传习所5个,民间文艺团队10余个,民族文化传播公司3个。”县文化馆馆长杜继臣表示,近年来,彭水不断加强民族文化的发掘与传承,不断提高彭水的知名度与美誉度。比如:打造“娇阿依”组合,分别闯进十三届、十四届青歌赛决赛;打造“阿依山娃”组合,获得山花奖;精编富有苗族特色的歌舞,多次入围全国群星奖并获奖……

目前,通过文旅融合的方式,彭水让非遗传承人进景区、让民族文化品牌与旅游业相融合,目前文旅融合得到很好的发展。比如,在蚩尤九黎城三苗长廊,集中展示了板桥造纸、苗绣、银饰、苗歌、蜡染、剪纸等很多东西,非遗注入景区,不仅让非遗得到很好的传承与展示,而且也丰富了景区业态,是一个“双赢”的局面。